【恭加の「 THEATRE for ALL 」感想文】55 「超衆芸術 スタンドプレー」

こんにちは。恭加 (きょうか) です。

恭加がご紹介する、バリアフリー オンライン劇場THEATRE for ALLの作品。

第55回は「超衆芸術 スタンドプレー」

です。

ー-------------

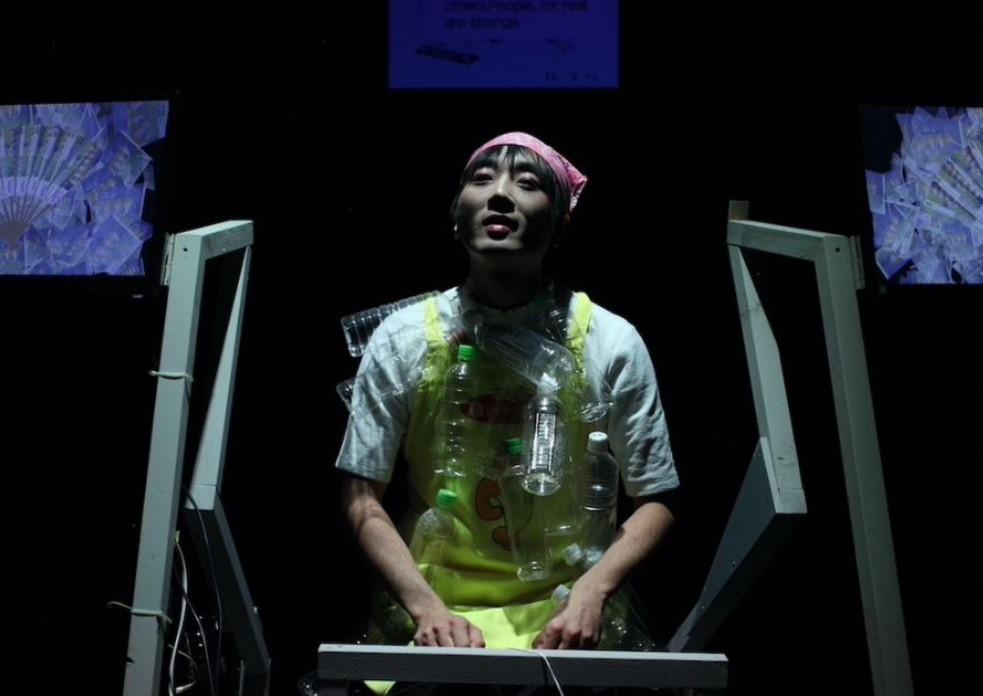

この作品は、2020年、東京オリンピックを目の前にして変わりゆく東京を再現した作品である。第14回岡本太郎賞を受賞した6名のアーティスト集団「オル太」と4人のゲストが制作している。

1964年に開催された東京オリンピックでも変わりゆく東京が取り沙汰され、はっぴーえんどの歌「風をあつめて」でも語られてたのを思い出した。

冒頭出にてくるスマホ画面が、どうやら古代ギリシャのディオニューシア祭と古代オリンピックが題材のようだが体操着姿の人が延々と踊ってよくわからないまま話は進んでゆく。

その服装を見ているとこれがいつの東京オリンピックなのかさえわからなくなってくる。

新国立競技場のような見た目でレールが敷かれていて、そこを白い機械のようなものに乗り、演者が移動する。セットや演出がとても凝っているのは伝わってきたが、ストレートに何かを訴えている作品ではない。

何度か同じ場面が繰り返されたり、表現が遠回しに感じられたり、とても難しい作品に思えた。作品の意図、伝えたいことを理解するのは困難だった。

時にスマホ画面で解説をしているコーンの二人はある意味観客側なのかもしれないと感じるほどストーリーが見えてこないまま舞台は進んでいく。

この作品のメインテーマがオリンピックだとしたら作者が描きたかったのはオリンピックの陰で取り残されていく街や人なのではないかとも思ったし、逆に街や人があってオリンピックは存在するとも見てとれた。

宮下公園の路上生活者の締め出しがそれに当たるかは私にはわからなかったが、単にスポーツ興行という側面だけでなく国としてもさまざまな思惑がぶつかり合って出来上がっているのは確かだろう。

それに比べてアスリート役の役者が必要以上に道化っぽいのもそうした意図からなのかもしれないと思った。

とても難解なストーリーで私にはこう解釈するのが精一杯だった。

何かのオークションなのだろうが時々登場するセリの様なセリフの部分は何度見ても私には理解出来なかったが、最後になって女装家が大臣だったのは少し面白かった。

とにかくこの作品には「変な人」がたくさん登場する。

きっと一人一人に意味があるのだろうけど、本当に私には理解できなかった。

ただ同じ様に世の中で起こっている多くの事が本当は理解出来ていないのかもしれないとも思わされた。

この作品はアクセシビリティ無し、バリアフリー字幕、手話、英語字幕の4種類で観ることができアクセシビリティに配慮された作品である。